神奈川県の公立高校入試は、独自の選考方式を採用しており、受験生と保護者にとって複雑に感じられることがあります。

しかし、その仕組みを理解することで、効果的な受験対策が可能になります。

今回は、神奈川県の公立高校入試の最新動向や特徴、重要なポイント、そして選考方法について詳しく解説します。

神奈川県公立高校入試|最新動向と特徴を解説

神奈川県の公立高校入試制度は、時代とともに変化を続けています。かつては学区制が採用されていましたが、現在は全県一学区制となっており、居住地に関わらず県内のどの高校にも出願できるようになりました。生徒の選択肢が広がった分、自分に合った学校を選べるようリサーチや学校見学等は積極的に行いたいですね。

神奈川県公立高校の入試では、共通選抜方式が採用されています。しかし、学校ごとに異なる選考基準が、完全に統一されているわけではありません。各学校は独自の比率(f値、g値)を設定し、内申点と学力検査の重み付けを決定しています。つまり、学校ごとに設定される比率の違いにより、評価の重点が異なる場合があるわけです。

重み付け? f値? なにそれ?って感じで、わかりづらいと思いますが、後ほど詳しく解説しますね!

また、令和6年度入試から面接の扱いが変更されました。これまで共通の検査として実施されていた面接はなくなり、必要な高等学校・学科等が実施することになりました。

私立高校との関係については、多くの神奈川県の私立高校が公立高校の合格発表まで入学金や学費の納入を待つ「延納制度」を採用しており、受験生の選択の幅を広げています。

特に注目したいのは、各高校の特色を活かした「特色検査」の実施です。これにより、学力だけでなく、生徒の個性や意欲も重視されるようになりました。たとえば、理数や国際、スポーツなど、学校独自の特色に応じた選考が行われています。

さらに、調査書(内申点)の評価方法も改善されています。部活動やボランティア活動なども評価の対象となり、お子様の3年間の努力が正当に評価されるようになりました。

神奈川県公立高校入試の3つの評価軸を徹底解説!

① 内申点(調査書)の重要性

② 学力検査のポイント

③ 特色検査の活用

内申点(調査書)の重要性

中学校3年間の学習成績や生活態度が評価されます。教科の成績だけでなく、以下の項目も重要な評価対象となります。

- 学習への取り組み姿勢

- 特別活動での役割

- 部活動やボランティア活動の実績

- 資格・検定の取得状況

これらの評価は、お子さまの日々の努力や成長を総合的に反映するものです。中1から評価対象となっているので、継続的な取り組みが高評価につながります。

学力検査のポイント

5教科(国語、数学、社会、理科、英語)の基礎学力を測ります。配点は各教科100点満点で、合計500点です。特徴的なのは以下の点です。

- 基礎的な学力を重視した出題

- 思考力・判断力を問う問題の増加

- 実生活に関連した応用問題の出題

学力検査は一日で全教科を受験するため、体力的な配慮も必要です。計画的な学習と体調管理が重要になります。

特色検査の活用

各高校の特色に応じた独自の検査で、一部の学校、特にトップ校などでは特色検査が実施されています。形式は学校により異なりますが、主に以下のようなものがあります。

- 小論文・作文

- 面接

- 実技試験

- プレゼンテーション

「内申点」「学力検査」「特色検査」の要素は、学校によって重視される割合が異なります。内申点と学力検査の比率は学校ごとに設定されているため、志望校の方針を把握し、自分の強みを活かせる学校選びが大切です。

志望校の特色をよく理解し、お子さまの長所を活かせる準備が必要です。

早めの対策が合格への近道ですよ!←コレ基本!

神奈川県公立高校入試における共通選抜の選考方法を詳しく解説

共通選抜は、第一次選考と第二次選考の2段階で行われます。

第1次選考:定員の90%を決定

第一次選考では、調査書の評定と学力検査の得点を合計(一部の学校では、加えて特色検査)して順位が決定されます。この段階で定員の90%程度が内定となります。配点は学校によって異なります。

評価の要素

- 内申書(調査書)の評定

- 学力検査の結果

- 特色検査(実施校のみ)

これらの要素を基に「S1値」と呼ばれる得点が算出されます。S1値の計算には、内申点(A値)と学力検査の得点(B値)が使用され、それぞれ100点満点に換算されます。また、特色検査を実施する学校では、その得点(D値)も加味されます。

第2次選考:残りの10%を決定

第二次選考では、残りの定員について、第一次選考の結果に加えて、面接や特色検査の結果を総合的に評価します。この段階では、お子さまの個性や意欲がより重視されます。

評価の要素

- 学力検査の結果

- 特色検査(実施校のみ)

- 内申書の「主体的に学習に取り組む態度」の評価

第2次選考では「S2値」が算出されます。ここでは、第1次選考と異なり、内申書の評定の代わりに「主体的に学習に取り組む態度」の評価(C値)が使用されます。これは、3年生の各教科における態度の評価を点数化したものです。

特に注意したいのは、第一志望の学校を慎重に選ぶことです。共通選抜では、第一志望校の選択が合否に大きく影響します。お子様の学力レベルや興味関心を踏まえ、慎重に検討することが重要です。

神奈川県の公立高校入試って、けっこう複雑です!

S値については次で解説しますが、実際にお子さまの成績をどう換算していくかは、塾や家庭教師の先生に相談するのがいちばんわかりやすいかも!

神奈川県の共通選抜「S値」とは

神奈川県の共通選抜方式の特徴として、「S値」と呼ばれる独自の得点システムがあります。選考は第1次選考と第2次選考の2段階で行われ、それぞれでS値の算出方法が異なります。

ここからは神奈川県による資料をもとに、S値の計算方法を記しておきます。とはいえ、こちらはかなり複雑でわかりづらいので、保護者としてはまず、こういう評価方法であるとざっくり捉えることが重要です。

だったら、わかりやすく説明して!って話しなのですが。

各学校によって、比率などが違うので、この辺りはやはり学校の先生、塾や家庭教師の先生にまるっと教えてもらうのが良さそう(汗)

S1値の計算方法

S1値は以下の要素を組み合わせて計算します。

内申点(a)

2年生と3年生の9教科の評定を135点満点で集計し、100点満点に換算

学力検査(b)

5教科の得点合計(500点満点)を100点満点に換算

特色検査(d)

実施校のみ、得点を100点満点に換算

S1 = (a × f) + (b × g) + (d × i)

※f、g、iは学校が定める比率(f + g = 10、iは1〜5の整数)

f+gが10になるようにするわけですね。

つまり、比率として、内申点(a)が4なら学力検査(b)は6、4:6の比率です。

この比率は各校によって違うので注意が必要です。

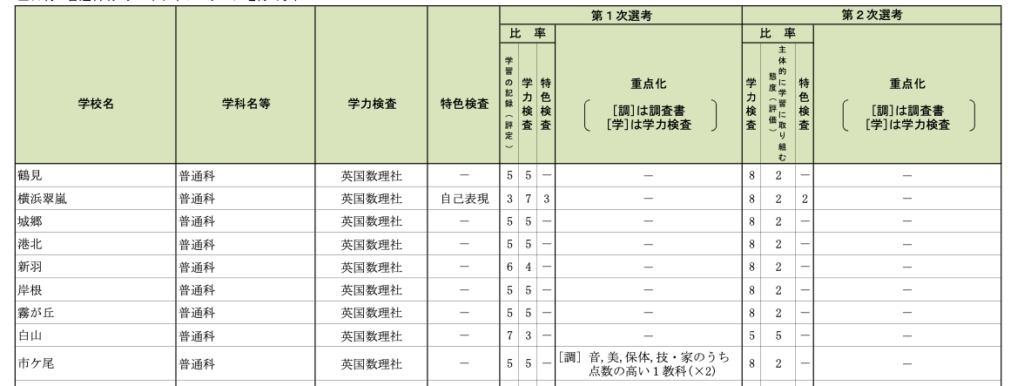

比率は神奈川県の公式サイトで公開されています。

出典:令和7年度神奈川県公立高等学校入学者選抜選考基準(冒頭一部のみ抜粋)/神奈川県公式サイト

上記を見ると、第一次選考においては神奈川県公立高校でも難関校トップクラスの横浜翠風は、3(内申点):7(学力検査):3(特色検査)という比率になっています。つまり学力検査の結果が特に重視されており、独自の「自己表現」特色検査の結果も合否に影響することがわかります。一方で鶴見は、5(内申点):5(学力検査)で、特色検査は実施しておらず、学力検査と内申点はまったく同等の比率なっています。学力検査で多少厳しい面があっても、高い内申点を得られるのであれば合格の可能性が高くなると考えられます。

そもそも「内申点・評定の出し方」からして各校に違いがあります。重点化と言われていますが、学校によって、特定の教科や活動は点数の比重が高くります。このように、評定計算からはじまって、合格基準も各校で大きく異なるので、志望校決めも重要ですし、志望校に合わせた準備も大事になってくるわけです。

さて、では、特色検査は行っていないケースもあるので、ここではS1値を内申点と学力検査で出すと仮定して、計算してみます。

志望校が、内申点3:学力検査7の比率だとします。

内申点は、評定を135満点で計算しますが、これを100満点に換算します。換算した結果が、60点だとしましょう。学力検査は500点満点ですが、これも100点満点に換算し70点だったとします。

(60点×3)=180点

(70点×7)=490点

合計=670点=S1値

そして合格はS1値の高い順番となります。

う〜ん、難しいなぁ!

S2値の計算方法

S2値は以下の要素を組み合わせて計算します。

学力検査(b)

S1値と同じ

主体的に学習に取り組む態度(c)

3年生の評価を点数化し、100点満点に換算

特色検査(d)

S1値と同じ

S2 = (b × g’) + (c × h’) + (d × i’)

※g’、h’、i’は学校が定める比率(g’ + h’ = 10、i’は1〜5の整数)

神奈川県の公立高校入試は子どもを幅広く評価してくれる!?

神奈川県の公立高校入試は、学力だけでなく、お子さまの個性や努力をなるべく公平に、適切に評価する仕組みとなっています。そのために少々複雑な仕組みにもなっていますが、我が子を学力だけでなく、さまざまな角度から評価してもらえるのはいいですね。

大切なのは、お子さまの興味や適性を踏まえた上で、長期的な視点で進路を考えることです。早めの情報収集と計画的な準備を心がけ、親子で一緒に理想の進路を見つけていきましょう。各学校の説明会やオープンスクールにも積極的に参加し、実際の学校の雰囲気を感じることをおすすめします。

編集:オンライン家庭教師GIPS

オンライン家庭教師GIPS

授業のフォロー、志望校対策など、1対1で受講できるオンライン家庭教師。

月額1万円台とリーズナブルで、勉強が苦手な生徒から難関校志望の生徒まで幅広く対応。

- あなたにピッタリの講師がマンツーマンで指導

- 授業のフォロー、志望校対策などにも対応

- 24時間LINEで質問し放題(入会者は何度でも無料)

1回60分の無料体験授業も実施中。

入会費や退会費もありませんので、お気軽にお問い合わせください。