中学受験を控えたお子さまをもつ保護者の方にとって、もっとも気になるのが「勉強時間」ではないでしょうか。

「もっと勉強させるべき?」「これで足りているの?」といった不安は尽きません。

本記事では、効果的な勉強時間の使い方から、よくある悩みまで、実践的なアドバイスをお届けします。

中学受験の勉強時間が持つ本当の意味とは

勉強時間は中学受験において重要な要素ですが、ただ長時間机に向かうことが成功への近道というわけではありません。時間の使い方こそが重要なポイントとなります。

基礎学力の定着には一定の時間が必要です。しかし、それ以上に大切なのは、その時間をいかに効果的に活用するかということです。たとえば、2時間集中して取り組んだ学習の方が、だらだらと4時間過ごすよりもはるかに効果的です。

「うちの子は集中力が続かなくて……」という声もよく耳にします。これは多くの保護者様が抱える共通の悩み。

ちらっと見ると、机には向かっているものの、ボォーっと窓の外を眺めていたり、ノートに落書きしていたり、なんて様子はよくありますよね。

そこでついつい、『ちゃんと勉強しなさいよ!机に向かっていればいいってもんじゃないのよ!』なんて怒鳴ってしまい、うんざりした表情を見せる子どもにイライラが増す、ありがち!

実は、この課題は脳科学の研究から得られた知見を活用することで、効果的に対応できます。

集中力を高める「中学受験おすすめ勉強法」とは?

ウルトラディアンリズムとポモドーロ・テクニック

人間の脳は約90分を周期として、集中力が高まる時間帯と低下する時間帯を繰り返すことが分かっています。これは「ウルトラディアンリズム」と呼ばれる生体リズムです。

また、子どもの場合は、この集中できる時間がさらに短く、小学生では20〜30分程度が適切な学習時間の目安とされています。そこで、ポモドーロ・テクニックが、中学受験をする小学生におすすめです。

ポモドーロ・テクニックは、25分間集中して勉強し、5分間の休憩をとるサイクルを繰り返します。25分の集中学習と5分の休憩を繰り返すこの方法は、お子さまの集中力維持に効果的です。

1.20〜30分の集中学習の後に、5分程度の小休憩を入れる

2.休憩時は立ち上がって軽い運動や深呼吸を行い、脳を活性化させる

3.学習開始時刻を毎日一定にし、脳と体のリズムを整える

このように、子どもの集中力の問題は、決して「根性が足りない」「努力不足」ではなく、脳の自然な働きに基づいた現象です。生理的な特性を理解し、それに合わせた学習計画を立てることで、より効果的な学習が可能になります。

もちろん中学受験では小6にもなると、勉強時間も格段に増えるので、この方法がベストとは断言できません。

しかし、家庭での勉強習慣については、まずはこの25分勉強+5分休憩で始めてみませんか?

小4・小5・小6「学年別」中学受験の勉強時間プラン

それでは、具体的な時間配分を見ていきましょう。以下の目安を参考に、お子さまの状況に応じて調整してください。

各学年の勉強時間の目安(平日)

小4:1時間〜3時間

小5:2時間〜3時間

小6:3時間〜5時間

勉強時間は、もちろんめざす学校のレベルや現在の成績により変わります。いわゆる御三家をめざすような超難関校受験では、休日ともなれば8時間から10時間になるケースも少なくありません。

小4から小6まで中学受験・勉強時間のタイムスケジュール

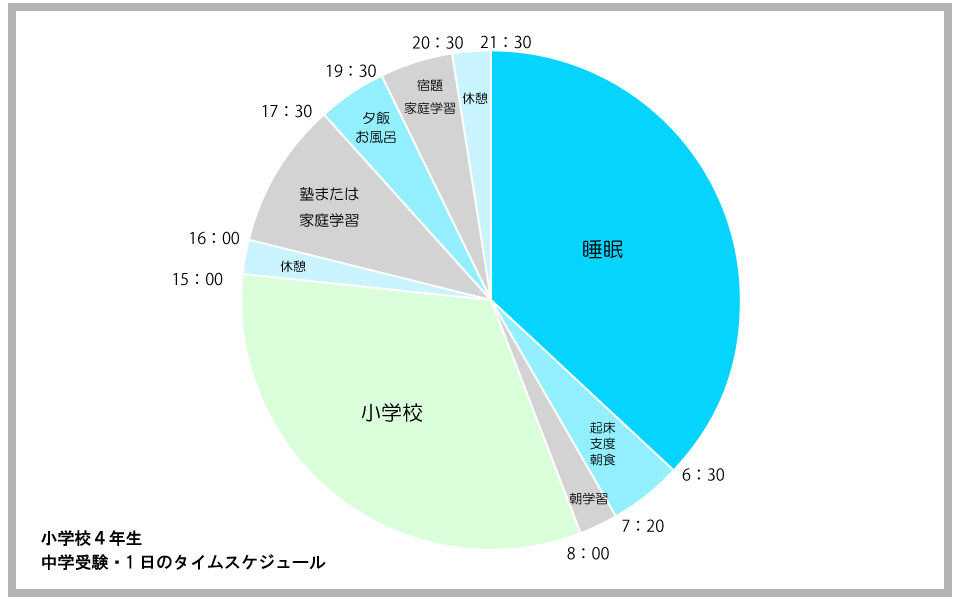

最近では中学受験対策として、低学年からスタートするケースも増えているようです。しかし、一般的に塾・家庭教師等で本格的な「中学受験体制」に入るのは小4(小3の2月)と言われています。そこで、まず小4のタイムスケジュールを見てみましょう。

上記はあくまで、一例です。たとえば、週2日塾があるとします。塾がない日は、16時から17時半の時間帯に、学校の宿題や塾の復習を行い、19時半から1時間の勉強時間はなしにして、自由時間にしてもいいですね。この時点では朝学習をあえてしなくてもいいかもしれません。

あるいは、水曜日は学校が早く終るので、塾がなければこの日はお友達と遊ぶ日にすることもできます。塾の時間帯もそれぞれ違うでしょうから、なんとなく「こんな感じかな」とスタンダードなスケジュールを把握すれば十分です。

小4からスパートをかけると息切れする子も多いので、子どもの様子を見ながら、それぞれに合わせたタイムスケジュールを組んでみましょう。

小5になると、志望校も少しずつ絞り込む時期に入ります。朝の勉強タイムに計算や暗記系をやるなど勉強時間を増やしていかないと、だんだんと塾の宿題量も増えて、対応が難しくなっていきます。

小6になれば、中学受験組の勉強量は一気に増えます。周りがより勉強してくるので、子どもが「頑張って勉強時間も増やした」のに、成績はアップしない、むしろ下がってしまうケースもあります。

タイムスケジュールは、実際には、ひとりひとりで異なりますし、日によっても違います。こうした予定をたてるときっちり行える子もいれば、計画通りにできないことを気にして、逆効果になる場合もあるんですね。

いったい、何が正しいの!?

勉強時間は、本来は「量」より「質」です。たとえ1時間でも、苦手分野をつぶし、得意科目を伸ばす、効率的な学習を行えば、結果が出る場合もあります。とはいえ、実際のところ、中学受験では、ある程度の勉強時間が必要とされるのも事実です。

お子さまの性格・体力に合わせて、最初は試行錯誤しながらベストの勉強法、勉強時間の確保を探っていきましょう。

中学受験の勉強時間を最大限活かす3つのポイント

1. 集中力を保つ時間管理術

前述したように、ポモドーロ・テクニックなど上手に活用して、勉強時間を効率的に管理しましょう。

とはいえ、子どもの性格や特性によっては、25分勉強+5分休憩がピッタリあてはまるとは言えません。塾などの自習室だとモチベーションがアップする、親が近くで見守っているときちんと勉強する、兄弟姉妹がいる場合は自分の部屋で夜に勉強するほうが集中できるといったこともあります。

2. 科目別の時間配分

得意科目と苦手科目でメリハリをつけた時間配分が重要です。たとえば、苦手科目には1回の学習時間を短めに設定し、頻度を増やすなどの工夫が効果的です。最初に苦手科目からスタートして、後半は得意科目にする、子どもの性格によっては逆の方がうまくいく場合もあるでしょう。繰り返すようですが、それぞれに合った、集中できる方法を試し試しで見つけていきましょう!

3. スキマ時間の活用

スキマ時間を活用することで、負担を感じることなく学習時間を確保できます。お風呂に入る前の10分間で社会の暗記を行う、学校へ行く前の朝10分でドリルを1ページ行う、気分転換に親子で買い物に行く途中で熟語をクイズ形式で行う、少し工夫すれば、ちょっとした時間にタイパのいい勉強時間を確保できます。

中学受験における学習時間の効果的な配分方法

塾での学習と家庭学習のバランスは、中学受験の成否を分ける重要なポイントです。特に、お子さまの学習スタイルや生活リズムに合わせた時間配分が必要です。

次のようなケースでは、個別指導や家庭教師を上手に活用することで、無駄な時間を過ごすことなく内容の濃い勉強時間が確保できます。

- 苦手科目の克服が必要な場合

- 部活や習い事との両立

- 塾の宿題や勉強が追いつかない

- 自己学習の習慣づけが必要な場合

塾も家庭教師もお金がかかります。

もっとも効果的な勉強の外注方法を比較検討するのは親の役目!

さまざまなバリエーションを考え、費用を計算し、実際に体験や面談をしてみるのがおすすめですよ。

先輩ママの体験談「中学受験の勉強時間はどれくらいだった?」

小5から勉強時間がグッと増えた

小4から進学塾に通っていますが、小5になってすぐ辺りから、塾の中で上のクラスに入りたいという意欲がわいてきたようで勉強に励むようになりました。小5で塾は週3回、90分授業が2コマですから、それだけで3時間。塾の終わりは8時すぎるので、下校してから学校の宿題をやり、軽食を食べ(塾でお弁当を食べる子も多いけど、うちの子は嫌がったので)、塾が終わったら消化の良い夕飯を食べさせ、そこからまた1時間くらい、塾の宿題をやって、お風呂に入って就寝が10時半すぎ。塾がない日も、結局、塾の宿題や復習をしないと間に合わないので、同じようなスケジュールで、隔週土曜日には塾のテストがあり、日曜日には特別講座の受講がありました。小6になってからは祝日も自習室で勉強していましたし、最後の1年は平均したら1日6時間くらいは受験勉強していたかも。

Nさん/子ども・現在中2/中高一貫の進学校

超難関校をめざすなら「ずっと勉強していられる」くらいじゃないと無理!?

御三家が第一志望でしたから、幼児期から暗算などをやらせて、小学校低学年から塾にも通いました。小4からの勉強時間は、学校の宿題も含めて3時間程度、夏休みや冬休みは1日5時間以上勉強していました。小5からは週3日の塾に日曜の特訓などが入り、ほとんど友達と遊ぶ時間はなかったですね。小6の夏は、本当に学校に通っている時間以外は、夕飯やおふろをのぞけば、ほぼ勉強していました。問題集を解いているとどんどん時間がたってしまうようで、寝るのも11時前後。やり終えた、コピーした問題プリントを段ボール箱に入れていましたが、3箱以上になったと思います。起床は7時で、朝食を食べながら動画で問題解説見たり、暗記モノの歌みたいのを見ていたりしていました。おかげさまで第一志望に合格しましたが、それくらいの勉強時間を嫌がらずにできるタイプでないと、なかなか難しいと思います。ただ入学してから息子が驚いていましたが、中には本当に塾なしでも御三家受かるようなお子さんもいるんですよ。たぶん地頭がいいとか、何かあるのでしょうが、「そういうヤツには勉強しても勝てない」のだとか。

(Tさん/子ども・現在中1/中高一貫校)

塾と家庭教師の二本立てで勉強時間を効率的に管理

都立中高一貫校が第一志望でしたが、いろいろあって地元の公立中学は避けたい本人の希望もあったため、私立校の併願も行いました。うちの周囲では、都立中高一貫校志望の場合、ダメなら地元中学というケースが多く、どのように勉強時間を割り振ればいいのか、あまり情報もなくて苦労しましたね。結局、塾は都立中高一貫校に強いといわれるところへ、小5から家庭教師をつけて、私立校向けの少し特殊な問題の解き方などに特化して勉強しました。私立校は二科目受験校にしぼり、小6では週2日90分の家庭教師で、志望校を決めて、ひたすらその学校に合わせた対策をし、それ以外は塾と塾の自習室を遣って、都立中高一貫校の勉強をするかなりハードなタイムスケジュールでした。結果として、都立中高一貫校は落ちてしまったので(ちなみに都立中高一貫校は成績が抜群でも落ちるといったケースもあって、合否判定もあまりあてにならない印象)、私立校対策もしておいてよかったとは思います。私立も都立系列の出題が増えているとは聞いていますが、やはり対策は別途。つまり両方を受験する場合には、しっかり時間管理をしないと体力的にもバテてきます。

(Uさん/子ども・現在中3/私立附属校)

子どものタイプ・志望校レベルを考慮して必要な勉強時間を割り出す!

行く学校のレベル、子どものレベルによって勉強時間も違うと思います。小5から塾に通い始めましたが、塾がおすすめするコースではなく、自分で選んで週2日。剣道が好きで、小6の夏までは剣道の練習と試合にも出ていました。模試と夏期講習は小6の時には受けましたが、特訓とか特別コースとかは一切とらず、土日も2〜3時間程度の勉強で、周囲の中受組と比べると勉強時間はとても少ない方だったみたいです。いわゆるチャレンジ校はご縁がありませんでしたが、志望校には合格しました。塾はあれこれと講座やコースをすすめますが、なんでもかんでも手を出しすぎず、本当に必要な勉強を見極めて、効率よく学習できるよう、親がしっかり管理、導くことも重要だと思います。

(Mさん/子ども・現在中1/大学附属私立校)

まとめ

中学受験における勉強時間の確保は重要ですが、ただ長時間机に向かえばよいというものではありません。お子様の個性や生活リズムに合わせた効率的な時間配分を心がけましょう。一番大切なのは、継続できる学習習慣を作ることです。ご家庭それぞれの状況に合わせて、最適な方法を見つけていただければと思います。

参考:

“短い周期の体内時計”を生む新たな脳領域を特定〜ウルトラディアンリズムの発生源を解明〜/北海道大学プレスリリース

ポモドーロテクニックを用いた学習法/仙台第三高等学校

編集:オンライン家庭教師GIPS

オンライン家庭教師GIPS

塾のフォロー、志望校対策など、1対1で受講できるオンライン家庭教師。

月額1万円台とリーズナブルで、勉強が苦手な生徒から難関校志望の生徒まで幅広く対応。

- 中学受験を経験した講師がマンツーマンで指導

- 塾のフォロー、志望校対策などにも対応

- 24時間LINEで質問し放題(入会者は何度でも無料)

1回60分の無料体験授業も実施中。

入会費や退会費もありませんので、お気軽にお問い合わせください。