勉強中に子どもがお菓子を食べたがる──そんな悩みを抱える保護者の方も多いのではないでしょうか?

実は「適切なおやつ」は、集中力を高め、学習効果をサポートする強い味方になることも。

本記事では、勉強中に適したお菓子・おやつの選び方や、注意すべき食べ方、摂取量の目安まで、わかりやすく解説します。

勉強中にお菓子を食べると集中力が続く?そのメリットとは

実はお菓子には勉強のパフォーマンスを高めてくれる効果が期待できます。

- 脳のエネルギー源になる

- リフレッシュ効果

- モチベーションアップ

脳のエネルギー源になる

勉強をしているとき、脳は大量のエネルギーを消費しています。脳のエネルギー源は「ブドウ糖」であり、このブドウ糖が不足すると脳の働きが悪くなり、勉強のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。なんだか頭が働かないと感じたときは、ブドウ糖を補給することで集中力を取り戻せるかもしれません。

甘いお菓子に含まれる砂糖やブドウ糖などの糖質は脳のエネルギーになります。適切なタイミングでお菓子を食べることで、勉強中の集中力低下を防ぐことが期待できます。

リフレッシュ効果

長時間同じ姿勢で勉強を続けていると、どうしても集中力が途切れたり、ぼんやりしてしまったりするものです。そんなときこそ、お菓子の出番です。お菓子を食べて、ひと息つくことは、持久力が求められる勉強では大切なことです。甘いものにはリラックス効果があるので利用しましょう。

お菓子を食べることで気分転換になり、リフレッシュした状態で再び勉強に取り組めるようになります。

モチベーションアップ

「あと1時間頑張ったらお菓子を食べよう」といった目標を設定することで、勉強へのモチベーションを高めることができます。お菓子をご褒美として活用することで、勉強への取り組み姿勢も前向きになるでしょう。

勉強中のお菓子には多くのメリットがありますが、食べ過ぎには注意が必要です。次では、お菓子の食べ過ぎによる影響について見ていきましょう。

「勉強中のお菓子がやめられない」それって大丈夫?

お菓子の持つさまざまなメリットがわかったところで、次は食べ過ぎによる影響や適切な食べ方について考えてみましょう。

お菓子の食べ過ぎによる影響

勉強中の糖分摂取には注意が必要です。摂り方を間違えると、眠くなったり集中力が落ちたりするため、逆効果になりかねません。

特に注意したいのは、血糖値の急上昇とその後の急降下です。甘いジュースやお菓子、ブドウ糖タブレットなどを短時間にたくさん摂ると、血糖値が急激に上がります。その結果、血糖値を下げるホルモン「インスリン」が大量に分泌され、今度は逆に血糖値が急降下してしまうことがあります。

このような血糖値の乱高下は、眠気やだるさ、思考力・集中力の低下につながることもあるため、特に勉強中のおやつには注意が必要です。また、過度なお菓子の摂取は、子どもの体重増加や肥満のリスクを高めます。

なにごとも、ほどほどに、ですね。

参考:カラダと栄養/社会福祉法人恩賜財団済生会(2016年)

勉強中のお菓子「食べ過ぎ」を防ぐためには

お菓子を食べる際には、食べ続けてしまわないような工夫をしましょう。

- 小皿に取り分ける

- 小袋のもの「1つ」と決めて食べる

- 小腹がすいている時は小さなおにぎりやサンドイッチなどでお腹を満たす

- 勉強をしながら「食べる」のではなく、おやつタイムと区切っていただく

お菓子は、大人でもついつい手が止まらなくなります。ましてや受験勉強で疲れている時には、ひとつだけのつもりが、やめられなくなるもの。自分でお菓子を食べる量をコントロールするのが難しくなりがちです。

小学生のうちはともかく、中高生にもなると夜中にコンビニへ行って、お菓子を買うなんていうことも、あるでしょう。

買い食いをとがめるのではなく、「ウチにもあるよ」とボックスを用意して、小袋のお菓子や個包装のものをいくつか入れておくのがおすすめ。仕事などで親も大変ですが、時には小さく握ったおにぎり、カットした果物などを用意してあげられたらいいですね。口さみしいな、と思った時に、すぐに食べられるものが家にあれば、自然と買い食いも減ります。

種なしで皮ごと食べられるブドウを洗って冷凍しておくと、シャーベットみたいで甘くておいしいのでおすすめ!

皮をむいたりカットしたりしなくていいので、ラクチンです♪

ジャンクフードも気晴らしにはいいものですが、そればかりに偏らないように親として気を付けてあげましょう。また、「勉強しながら」のながら食いは避けて、飲み物とお菓子をセットにして「小休憩タイム」と区切るほうが気分転換にもなります。

少し余裕がある時なら、休憩タイムは一緒にダイニングやリビングで、お菓子や果物を食べながら、勉強以外の話をしてみてはどうでしょう。応援しているスポーツチームの試合結果や、推し活の話題などで、リラックスできる雰囲気になれば、時には子どもの方から悩みを打ち明けたり、不安に思っていたりすることを話し出すこともあります。お菓子を食べる時間も、時々は親子の時間として、上手に活用したいですね。

太らない!勉強を応援するお菓子の選び方

勉強の集中力を高め、なおかつ健康面にも配慮したお菓子選びのポイントをご紹介します。

お菓子は低糖質・低カロリーを選ぶ

基本的に「食べてはいけない食べ物」はありません。どんな食べ物も適量が大事ですので、食べてよい量をあらかじめ決めておくとよいでしょう。

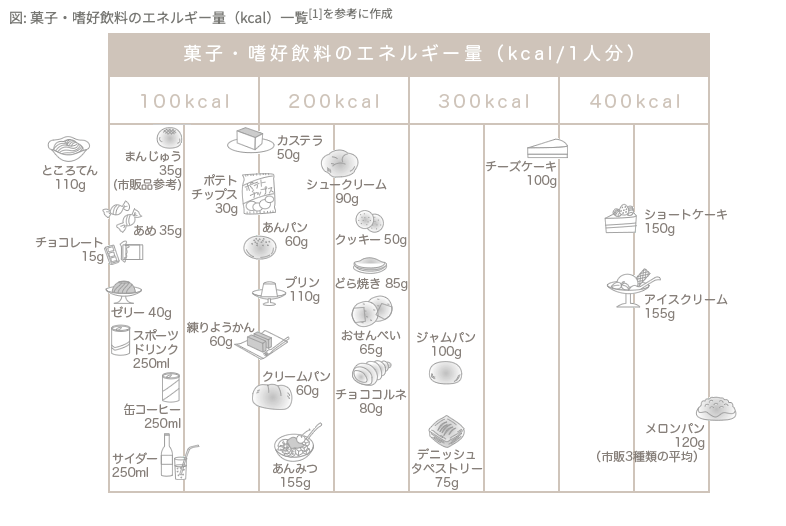

お菓子として食べるものは、目安として1日に必要なカロリーの1割程度に抑えるのがおすすめです。小学生であれば1日200kcal、食べ盛りの中学生であれば1日300kcal程度が目安です。食べ過ぎないよう、小分けのお菓子を選ぶのもよい方法です。

下記は、厚生労働省によるお菓子や飲料のエネルギー量を示した表です。おやつを選ぶ際の参考にしてくださいね。

よく噛むことで満足度アップ

噛むことは、集中力を高めるうえで非常に重要です。研究(噛むこと研究所/ロッテ)によれば、しっかり噛むことで脳が刺激され、注意力や判断力を司る「前頭前野」、記憶に関わる「海馬」などの部位が活性化されるとされています。グミやナッツなど「噛み応えのあるおやつ」は、満腹感を得やすく、食べすぎ防止にもつながるためおすすめです。

お菓子と一緒に!水分補給も大切に

甘いお菓子を食べたときには、水分補給も忘れないようにしましょう。水分摂取のポイントは、喉が渇くのを待たずに、一定の時間ごとに何度も飲むこと。勉強の合間には意識して水分を摂取できるよう、水筒に麦茶を入れたり、蓋付きのマグカップに飲み物を入れたりしておくのも良い方法です。

なるべく甘いジュースではなく、水やお茶にしましょう。甘いお菓子と一緒に水や麦茶を飲むことで、血糖値の急上昇を緩やかにする効果も期待できます。

エナジードリンク系(眠気覚まし用の飲料)も受験生に人気のようですが、飲み過ぎには注意が必要です。

いわゆるエナジードリンクなどは、缶や瓶1本当たりにすると、コーヒー2杯分に相当するカフェインを含むものもありますので、製品に記載されている表示をよく確認の上、子供、妊婦、授乳中の方、カフェインに敏感な方などは飲用を控えることや、他のカフェインを含有する製品を併せて喫食しないことのほか、1日に何本も飲まないように注意しましょう。

引用:食品に含まれるカフェインの過剰摂取について/厚生労働省

厚生労働省では上記のような注意喚起も行っています。たまに飲む程度なら問題はないでしょうが、「パワーが出るから」「疲労感が抜けそう」と何本も飲むのは避けましょう。

勉強中にぴったり!お菓子ランキング

ここでは、実際に勉強中に食べるのにおすすめのお菓子をランキング形式でご紹介します。それぞれのお菓子がもつ効果や選ぶポイントにも注目してください。

第1位:チョコレート

チョコレートに含まれるブドウ糖(糖類)は脳のエネルギー源となり、テオブロミンやカカオポリフェノールには、集中力や記憶力をサポートする可能性があるとされています。特にカカオ分の多いダークチョコレートは、抗酸化作用によって脳の健康を支える効果が期待できます。

ただし、カフェインも含まれるため、夜に多量に食べると睡眠に影響する場合があります。摂取量は控えめにしましょう。

第2位:ナッツ類

ナッツ類には、集中力をサポートするとされる不飽和脂肪酸や、脳の働きを助けるビタミンB6・ビタミンE・亜鉛などの栄養素が豊富に含まれています。さらに、噛むことで脳が刺激されるため、記憶力の向上にもつながる可能性があります。

煮干しと一緒に食べられるナッツミックスは、栄養バランスにも優れ、どちらも歯ごたえがあるため、よく噛むことで脳の活性化も期待できます。

とはいえ、ナッツは脂質が多いため、食べすぎには注意が必要です。一度にたくさん食べるのではなく、少しずついただくのがおすすめです。

第3位:ラムネ

勉強中に甘いものが欲しくなるのは、脳がエネルギーとしてブドウ糖を使っているためです。特に集中力を必要とする作業では、脳の糖分消費が進みやすくなります。

手軽にブドウ糖を補給できるお菓子として注目されているのが「ラムネ」です。中でも、主原料にブドウ糖を使用しているラムネ(例:森永ラムネ)は、体内に素早く吸収され、効率よく脳へエネルギーを届けてくれるのが特長です。

実際に、森永製菓と東京大学の共同研究では、ブドウ糖主体のラムネの摂取が、集中力の維持に役立つ可能性が示されました。食べすぎには注意し、必要なときに適量を取り入れるのがポイントです。

参考:ラムネ菓子についての研究(東京大学大学院薬学系研究科薬品作用学教室との共同研究)/森永製菓株式会社

第4位:ガム

長時間、勉強していると、どうしてもストレスもたまります。

ガムをかむという行為が脳を刺激し、ストレスを低下させます。また、注意力や集中力をつかさどる前頭葉は、ガムを噛むことで刺激され血流が活性化するそうです。

スポーツ選手がガムを試合中に食べているのを見たことはありませんか?噛むという動作は脳の働きを活性化させます。長い時間ずっと嚙み続けられるガムは、勉強中にうってつけのお菓子です。

参考:

咀嚼とストレス解消のメカニズム/噛むこと研究室

ガム継続摂取による自律神経、ストレスおよび唾液中のlgA濃度への影響に関する研究/株式会社ロッテ

第5位:グミ

ガムだけでなく、グミでも噛むことによる集中力増加の効果を得ることができます。勉強中に食べるグミなら、硬くて噛み応えがあるハードグミを選びましょう。

グミは「勉強の片手間で食べるのにちょうどいい」「噛むことで眠気を覚ます」「手が汚れない」「手軽に小腹を満たせる」といったメリットもあります。

いろいろな形や味があるので飽きることなく楽しめるのも、グミの魅力です。

大事なのは、食べすぎないこと、偏りすぎないことですよ!ラ

ンキングを参考に、勉強中のお菓子は、適時、適度に、いただくようにしましょう。

お菓子は敵じゃない!上手に取り入れて勉強の味方に

お菓子は決して勉強の敵ではなく、上手に取り入れれば集中力アップや脳のエネルギー補給、リフレッシュ効果など、さまざまなメリットをもたらしてくれることがわかりました。

お菓子と上手に付き合うコツ

- 適量を守る

小学生なら1日200kcal、中学生なら300kcal程度を目安にしましょう - 食べるタイミングを工夫する

集中力が落ちてきたとき、少し休憩したいときなど - 噛みごたえのあるものを選ぶ

満足感が得られ、脳も活性化します - 水分もしっかり摂る

特に甘いお菓子を食べた後は水や麦茶を飲みましょう - ルールを決めて守る

「勉強30分ごとに少量食べる」など、自分なりのルールを作りましょう

ラムネやチョコレートなどの甘いお菓子は脳のエネルギー補給、「噛む」お菓子は記憶の定着や眠気覚ましにも役立つなどさまざまなメリットがあります。しかし、どんなお菓子も食べすぎは禁物。あくまで「おやつ」として、通常の食事に影響のない範囲にしましょう。

お子さんの勉強中のお菓子についてお悩みの保護者の方も、完全に禁止するのではなく、適切な量とタイミングを教えてあげることで、子どもが自分で食べ物をコントロールする力を育てるきっかけになります。お菓子は敵ではなく、上手に付き合えば勉強の強い味方になってくれそうですね!

編集:オンライン家庭教師GIPS

オンライン家庭教師GIPS

授業のフォロー、志望校対策など、1対1で受講できるオンライン家庭教師。

月額1万円台とリーズナブルで、勉強が苦手な生徒から難関校志望の生徒まで幅広く対応。

- あなたにピッタリの講師がマンツーマンで指導

- 授業のフォロー、志望校対策などにも対応

- 24時間LINEで質問し放題(入会者は何度でも無料)

1回60分の無料体験授業も実施中。

入会費や退会費もありませんので、お気軽にお問い合わせください。