高校受験において内申点は合否を大きく左右する重要な要素です。

公立高校では、内申点の比重は学校によって異なり、中堅校などでは入試全体の5割を占めるケースもあれば、トップ校では3割程度、内申点重視型の学校では7割に達することもあります。

しかし、「内申点って具体的に何?」「どうやって上げればいい?」と疑問を持つ保護者の方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、内申点の基本から効果的な対策法、さらに保護者としてのサポート方法まで、わかりやすく解説します。

内申点って何?高校受験と内申点をわかりやすく解説

内申点とは、中学校の日々の学習活動や生活態度などを総合的に評価した点数のことです。一般的には、通知表に記載される「評定」(5段階評価)に基づいて算出されます。

多くの地域では、9教科(国語・数学・英語・理科・社会・音楽・美術・保健体育・技術家庭)の評定を合計したものが内申点となりますが、地域によって計算方法が異なります。

内申点「計算方法」の種類

- 9教科の評定をそのまま合計(最大45点)

- 主要5教科に比重を置いた計算方法(5教科×2+4教科=最大70点)

- 3年間の成績を学年ごとに異なる比率で計算

内申点の出し方は都道府県や学校によって違いますので、お住まいの地域の教育委員会や学校が出している資料を確認しましょう。

※評定と内申点の違いについて

評定は、通知表に書かれる各教科の成績(5段階評価など)、内申点は、評定をもとに受験などで活用される評価の総称です。内申点は、各教科の評定を合計・換算したもので、計算方法や換算のやり方は都道府県や学校によって違います。

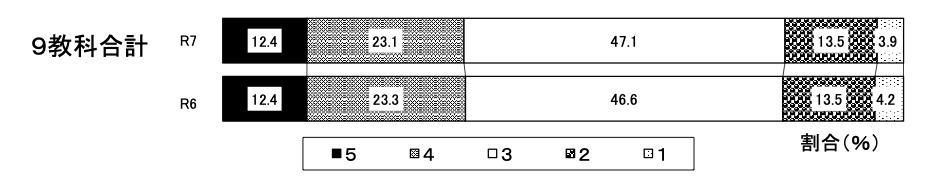

東京都の公立中学評定(内申)の状況

出典:都内公立中学校第3学年及び義務教育学校第9学年(令和6年12月31日現在)の評定状況の調査結果について

上記は、令和7年度選抜の調査と令和6年度選抜の調査における都内公立中学校等の評定状況についての比較です。9教科合計で、「5」は約12%、もっとも多いのが「3」で約47%です。興味深いのは、この調査によると、東京都内において、全教科にわたり「1」の評定がついていない学校が1つある(学校名は公開されていない)ことです。

たとえば生徒数が80名の学校と200名の学校では、人数による見え方の違いがありますし、地域的に学力水準が高い学校では、一定の成績をとっていても「4」や「5」を取るのが難しい場合もあるかもしれません。現在の評定は「絶対評価」が基本とはいえ、最終的な評定のつけ方には学校ごとの方針や考え方が反映されることもあります。お子さんが通う学校では、どのような観点で評定をつけているのか、お便りや公式サイト、保護者会などでしっかり確認しておきましょう!

内申で「下駄を履かせる」はもうないのか?今もあるのか?

昔は「内申で下駄をはかせる」なんて言い方がよくされていましたが、現在の制度や現場の状況から見ると、公式にはそうした「調整」は原則ないというのが建前です。ただし、実際の運用では“グレーゾーン”のようなものが存在するとも言われています。

定期テストの点数だけで内申が決まるのならわかりやすいのですが、内申点は総合的な判断です。内申点の観点のひとつに「主体的態度」がありますが、主体的態度が何をさしているのかは、正直なところ、多少は先生によって違う面があるだろうと思われます。

たとえばですが、推薦入試などで「あと1点で推薦の基準に届く」ケースで、その生徒が一生懸命に頑張っている(と先生は見ている)場合、それが特に実技4教科では評価が相対的になりやすいですから、多少「融通をきかせる」ことがある、とも言われています。

思われます、言われています、ばかりで申し訳ないのですが…。

要するに原則としては、ないのです。

ないのですが、「下駄をはかせる」=いわば、シークレットブーツですよ、それで身長をぐんと伸ばす、という意味では、そこまであからさまに身長を伸ばすようなことはしないけれど、もしかしたら、あとちょっとで「規定の身長に届く」場合には、厚底はかせちゃおうかな、みたいなことがあるのかもね〜という話です。

こうした話題は頻繁に親の間で、一種の噂話として出回ります。あくまで噂話ですし、たとえそうした微調整があったとしても、そもそも努力や頑張っている姿があるからこそ、先生も「なんとかしてあげたい」と思うのではないでしょうか。

内申点は単にテストの点数だけで決まるわけではありません。授業態度、提出物の状況、学校行事への参加姿勢なども含めた総合評価であることを覚えておきましょう。一朝一夕でアップできるものではなく、日々の積み重ねが大切です。

では実際にどうしたら内申点アップが可能なのか、具体的な方法を次で紹介しますね。

高校受験「内申点アップ」のために今すぐできること

内申点アップのためには、テストの点数だけでなく、日頃の学校生活全般を見直すことが大切です。特に注目すべきポイントを紹介します。

提出物や授業態度が評価に直結する理由

多くの先生は、提出物の状況や授業態度を内申点の重要な判断材料としています。なぜなら、これらは生徒の「学習に対する真剣さ」「責任感」「継続力」を示す指標だからです。

- 宿題やレポートの提出率と質

- 授業中の集中度と発言の積極性

- ノートの取り方や整理状況

実は、テストで高得点を取っていても、提出物が未提出だったり、授業態度が良くなかったりすると、評定が下がってしまうケースもあります。

音楽や美術なども評定に影響する!

意外と見落とされがちなのが、副教科(音楽・美術・保健体育など)の評価です。これらの教科は比較的高評価を取りやすい一方で、「得意ではない」という理由で軽視されがちです。しかし、内申点の計算上、どの教科も等しく重要な場合が多いのです。

長男の話なので、もう昔のことですが、音楽の授業がどうしても苦手で、特に独唱が嫌だったんです。

音楽の先生は「声を出していれば1はつけない」と言ってくれていたのに、長男は口を結んで歌わず、担任の先生からも「推薦をめざすなら1があると厳しいので、お母さんからも話してください」と連絡がありました。

私も「たった1分もかからないのだから」と必死に説得しましたが、結局歌わずに「1」を取ってしまって。

担任の先生には「2なら推薦の余地はあるけれど、1は態度に問題があると見なされてしまう」と言われました(涙)

歌わなかった理由はいろいろとあったようで、後から理解したこともあります。私自身、(音楽だし、まぁそこまで嫌がるなら仕方ないか)とどこかで思っていました。もっときちんと長男の話に耳を傾けるべきだったなと今は思います……。

学校生活全般の評価も内申点に影響する

- 委員会活動や部活動での取り組み姿勢

- 学校行事への参加態度

- 遅刻・欠席の状況

- 校則の遵守状況

これらの要素も総合的に評価されることを覚えておきましょう。

内申点アップのための具体的対策ポイント

内申点を効果的にアップさせるためには、以下のポイントを押さえましょう。

テスト対策を徹底する

- 定期テスト前の計画的な学習スケジュール

- 苦手科目の克服に重点を置く

- 日頃から学習習慣をつけ「勉強の積み重ね」で基礎をしっかり身につける

まずは定期テスト、小テスト等の成績で結果を残すことが重要。内申(評定)の基本は、やはりテストの結果です。

授業態度を改善する

- 発言回数を意識的に増やす

- 先生の質問に積極的に手を挙げる

- ノートを丁寧に取る習慣をつける

提出物管理を徹底する

- 提出物カレンダーを作成して可視化

- 前日に提出物を確認する習慣づけ

- 提出前に内容をチェックする

内申点が低くても高校に合格できる!?

お子さんの内申点が思うように上がらず、不安を感じている保護者の方も多いるかもしれません。しかし、内申点が低くても高校合格の可能性はしっかりあります。

当日の試験点が重視される学校を選ぶ

一般的に、公立高校は内申点重視が多いのですが、一部の難関公立高校(特に都市部のトップ校)では、内申点よりも当日の試験の点数が重視される傾向があります。これは、学力の高い生徒が集まる学校では、「今の実力」を重視する傾向があるためです。

学力重視型の私立高校を検討する

多くの私立高校では、内申点よりも入試当日の試験結果を重視します。中には内申点をほとんど参考程度にしか見ない学校もあります。

推薦入試を狙う

部活動や特別活動での実績がある場合、推薦入試を狙うのもひとつの選択肢です。スポーツや文化活動での実績、資格取得、生徒会活動などが高く評価されます。いわゆる「スポーツ推薦」などは、卓越した運動部での成績等があるかどうかが重視され、内申点はさほど影響しないケースもあります。

ただし、一般的な推薦入試は、「9教科で38以上」といったような評定の基準があるので、逆に内申が低いと難しくなるので注意してください。

大切なのは「内申点が低い=高校受験は諦めるしかない」と考えないことです。内申点はあくまで評価材料の一つであり、それ以外の部分でカバーする方法はたくさんあります。お子さんの強みを活かせる入試方法を探すことが大切です。

では、保護者として具体的にどのようなサポートができるのでしょうか?日常生活の中で実践できる効果的なサポート方法を紹介します。

高校受験と内申点の仕組みを知って「親がやるべきサポート」とは

内申点アップや受験対策において、保護者のサポートは非常に重要です。ただし、過干渉は逆効果になることもあるため、適切な距離感を保ちながら支援することが大切です。

日常の声かけやフォロー

日々の小さなサポートが、お子さんの大きな力になります。

- 提出物の確認を一緒に行う

- 小さな成長や努力を具体的に褒める

- テスト前の生活リズムを整える手伝い

特に「提出物チェック表」を冷蔵庫などに貼っておくと、視覚的に管理しやすくなります。また、「今日はどんな課題が出たの?」と自然に聞く習慣をつけることで、お子さんも提出物を意識するようになります。

学校との連携を大切に

学校と良好な関係を築くことも、内申点アップの間接的なサポートになります。

- 三者面談では具体的な質問をする

- 成績の評価基準について確認する

- 担任の先生と定期的にコミュニケーションを取る

面談では「うちの子はどこを改善すると評価が上がりますか?」など具体的なアドバイスを求めることで効果的な対策が見えてきます。学校との関わり方は、無関心すぎても過干渉でも逆効果です。意見や疑問がある場合は、まず「相談」の姿勢で臨み、どうしても納得がいかない問題は家族で話し合った上で、担任だけでなく学年主任なども交えた場で丁寧に伝えるようにしましょう。

子どものモチベーションを維持する工夫

内申点アップは長期戦ですから、モチベーションの維持が重要になります。

- 短期目標と長期目標をバランスよく設定

- 頑張りを可視化できる仕組みを作る

- ストレス発散の時間も確保する

「テスト10点アップ」などの短期目標と「第一志望校合格」という長期目標をバランスよく設定することで、やる気を持続させやすくなります。また、勉強だけでなく、適度な息抜きの時間も大切にしましょう。

保護者自身が受験のプレッシャーを感じすぎないことも大切です。お子さんは親の不安をとても敏感に感じ取ります。「できることをコツコツやれば大丈夫」という前向きな姿勢を見せることが、最大のサポートになることもあります。

まとめ

保護者ができる最大のサポートは、日々の小さな声かけや安心できる環境づくり、そして「あなたならできる」という信頼の気持ちを伝えることです。

中学生になると、小学校低学年の頃みたいに「これ、一緒にやろうね」と横にピッタリくっついて、勉強を「やらせる」ことはできません。「やればできる」はよく聞く言葉ですが、裏を返せば「やらなければできない」なのです。

自分で「やらないとまずい」と気づき、動き出すことが大切です。塾や家庭教師など、親以外の第三者から内申の大切さを伝えてもらうと、意外と素直に受け入れることもあります。受験を通して育つ計画性や責任感は、将来の財産にもなります。親としては、つい口出ししたくなりますが、ドン!と構えて、見守っていきたいですね。

ドーンと構えて、おおらかに、でもしっかりと目配りができなかった先輩ママのアドバイスでした・・・。

皆さんもイライラすることもあるでしょうが、深呼吸して、落ち着いてから、お子さんと向かい合ってくださいね。

編集:オンライン家庭教師GIPS

オンライン家庭教師GIPS

授業のフォロー、志望校対策など、1対1で受講できるオンライン家庭教師。

月額1万円台とリーズナブルで、勉強が苦手な生徒から難関校志望の生徒まで幅広く対応。

- あなたにピッタリの講師がマンツーマンで指導

- 授業のフォロー、志望校対策などにも対応

- 24時間LINEで質問し放題(入会者は何度でも無料)

1回60分の無料体験授業も実施中。

入会費や退会費もありませんので、お気軽にお問い合わせください。